弊社ドリームプランニングでは、協定を結んでいる群馬県伊勢崎市とともに、社会問題となっている「空き家」に対して強い危機意識と当事者意識を持ち、空き家再生事業に取り組んでおります。

そんな空き家問題に対して少しでも多くの方に知っていただけるように、全3回のシリーズで解説をさせていただいております。

前回の第1回では「そもそも空き家とは?」からはじまり、放置のリスクや相談窓口までお伝えしました。

第2回となる今回は「判断編」として「空き家の活用方針の判断材料」について分かりやすくお伝えしてまいります。

空き家をどうする?3つの選択肢

第1回でも少し触れましたが、空き家の活用方針は大きく分けて「活用」「売却」「解体」の3つに分類されます。

今回は、それぞれの選択肢にどんな特徴があるのかを、具体的に見ていきましょう。

空き家の活用(再生)

空き家を活用しようと考えたとき、大きく分けて「賃貸に出す」「再生(リフォーム・リノベーション)して使う」「自治体と連携して地域に役立てる」といった選択肢があります。

ここでは、それぞれの特徴を見ていきましょう。

空き家を賃貸に出す

空き家を賃貸に出すことで、次のようなメリットがあります

- 思い入れのある家を手放さずに済む

- 人が住むため老朽化の進行を抑えられる

- 家賃収入が見込める

- 管理不全空き家や特定空き家への認定リスクを低減できる

所有者にとってのメリットがあるだけでなく、社会的にも「空き家を再利用して地域に人が住む」という点で意義のある活用方法と言えるでしょう。

空き家を再生して活用する

「空き家の再生」とは、建物の土台や骨組みといった基本的な部分を残しつつ、修繕や増築を行って新しい価値を加えることを指します。いわゆるリフォームやリノベーションのことですね。

再生によって空き家の資産価値を維持・向上させることができ、売却を見据えたときにも有利になります。

また、活用方法も幅広く、例えばU・Iターンの移住者向け住宅やセカンドハウスとして使うほか、カフェやギャラリー、コミュニティスペースなど地域に開かれた場にすることも可能です。

特に古民家はその独特の雰囲気が「ブランド」として注目され、観光や交流の拠点として人気を集めています。

ただし、再生にはある程度の費用がかかるため、事前に見積もりや資金計画をしっかり立てることが大切です。

自治体によっては補助金や助成制度を用意している場合もありますので、活用を検討する際にはぜひ相談してみると良いでしょう。

自治体と連携して地域に役立てる

空き家の活用方法は、個人だけでなく自治体や地域と連携することで、より大きな価値を生み出すことができます。

例えば、空き家をリノベーションして新たな住民を呼び込んだり、オフィスやカフェ、ワークスペースとして再生することで地域経済の活性化につながったりします。

伊勢崎市でも、空き家を地域の資源として活かす取り組みが進んでいます。

代表的なものとして、第1回でもご紹介した「空き家情報バンク事業」のほか、移住・定住者向けの改修補助制度、専門家による相談会の実施、さらには「空き家対策ガイドブック」の作成などがあります。

ガイドブックでは、空き家の管理や売却・賃貸、相談窓口の情報が幅広く紹介されており、市民にとって身近な参考資料になっています。

このように自治体とタッグを組むことで、「空き家=負の遺産」ではなく「地域の資源」として生まれ変わらせることができます。

もし「空き家をどうしようかな」と迷ったときは、まず自治体の窓口に相談してみると、新しい活用の道が開けるかもしれません。

空き家の売却

空き家の選択肢のひとつに「売却」があります。

ただし、結論から言うと空き家の売却は一般的な不動産の売買に比べて難しい場合が多いのが実情です。

特に「再建築不可物件(建て替えができない土地)」や「共有持分(相続人など複数で所有している状態)」といった“訳アリ不動産”、また築年数が古く老朽化が進んでいる物件では、一般の不動産会社に断られてしまうケースも少なくありません。

一方で、空き家の売却は難しいケースが多いものの、実現できれば大きなメリットがあります。

例えば、固定資産税や都市計画税などの維持費から解放されるほか、遠方に住んでいて管理が難しい方や、草刈り・掃除といった日々の管理を負担に感じている方にとっても、売却は大きな負担軽減につながります。

空き家の解体(建て替え)

空き家の活用方針のひとつに「解体」があります。

解体は単に建物をなくすだけではなく、その後の土地活用や管理負担の軽減、さらには放置による景観悪化や倒壊リスクを防ぐことにもつながる重要な選択肢です。

解体後の土地は、自宅や賃貸住宅・商業施設などを建てる「新築活用」のほか、駐車場やトランクルーム、太陽光発電用地など「別用途」での活用も可能です。

また、更地のまま売却する方法もあり、特に都市部では買い手が見つかりやすい傾向があります。

空き家の活用方針の判断材料

空き家をどうするか考えるときには、次のようなポイントが判断の材料になります。

劣化の度合い ➡ 修繕すれば使えるのか、倒壊の恐れがあるほど老朽化しているのか。

立地 ➡ 交通の便や生活のしやすさ、周辺の需要などから活用や売却に適しているか。

再建築できるかどうか ➡ 建て替えが可能か、建築基準法のルールに問題がないか。

接道条件 ➡ 敷地が幅4m以上の道路に2m以上接しているかなど、建築基準法の「接道義務」を満たしているか。

権利関係 ➡ 単独所有か共有(共有持分)か。

これらを事前に整理し、自治体や専門窓口へ相談すると検討がスムーズに進みます。 とくに「再建築性」と「権利関係」は大きなハードルになりやすいため、次項で詳しく解説します。

再建築不可

空き家における「再建築不可」とは、建物が建っている土地であっても、法的な制約によって一度解体して更地にすると新しい建物を建てられない物件を指します。

主な原因としては、まず接道義務の不履行があります。

建築基準法では、建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。

古い住宅地などでは、この条件を満たさないまま建物が残っているケースがあり、解体すると再建築ができなくなります。

もうひとつの原因は都市計画による用途地域の変更です。

土地の用途が変わったことで、以前は建てられた住宅や店舗が新たには建てられなくなる場合があります。

このように「再建築不可」は、活用や売却を難しくし、所有者が解体をためらう大きな要因のひとつです。

その結果、空き家が放置されやすくなる一因ともなっています。

共有持分

空き家における「共有持分」とは、ひとつの空き家を複数人で共有所有している状態で、空き家の所有権を複数人で持っている状態です。

特に相続をきっかけに発生することが多く、空き家問題の原因のひとつとしてもよく取り上げられます。

共有状態の空き家では、売却や賃貸、解体といった活用や処分を進める際に、他の共有者の同意が必要になります。

そのため意見がまとまらず、結果として空き家が長期間放置されてしまうケースも少なくありません。

空き家を活用する際に押さえておきたいポイント

空き家を「活用しよう」と思っても、いざ具体的に動き出すとお金や法律、制度など考えることが多くあります。

ここからは、空き家を活用する前に確認しておきたい3つのポイントを見ていきましょう。

賃料の相場

空き家を賃貸として活用する場合、まず確認すべきなのは「いくらで貸せるのか?」という賃料の相場です。

賃料を感覚で『これくらいで貸せるだろう』と決めてしまうと、相場を把握できずに高すぎる設定となり借り手が見つからなかったり、逆に安く貸してしまい収益を逃す可能性があります。

自治体の制限を事前に確認しておく

空き家を活用・処分する際は、自治体の制限を事前確認しておくことが不可欠です。

先ほどもご説明した、接道義務を満たさず解体後に建て替えできない「再建築不可物件」や、都市計画法に基づく用途地域の変更で住宅や店舗が建てられなくなるケースがあります。

空き家の活用は自治体の基準や制度によって大きく左右されますので、活用を検討する際には、市町村の窓口や専門家に相談し、自分の空き家がどのような制約や特例に当てはまるのかを確認しておくことが大切です。

空き家の補助金制度を活用する

空き家を活用しようと思っても、リフォームや解体には多額の費用がかかりますので「費用が心配で踏み出せない…」という方も多いのではないでしょうか。

そこでぜひ知っておきたいのが、自治体などが用意している補助金制度です。

補助金を利用すれば、経済的な負担を軽減でき、空き家をより効果的に利活用することが可能になります。

制度の内容や条件は地域によって異なるため、活用を検討する際は必ず自治体の窓口で確認してみましょう。

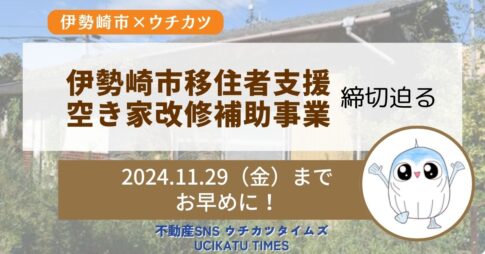

伊勢崎市市内転居者空き家改修補助事業

伊勢崎市では空き家の利活用を通じて地域の活性化を進めるために「市内転居者空き家改修補助事業」を行っています。

要件を満たしていれば補助金を受ける事が可能です。

伊勢崎市市内転居者空き家改修補助事業の概要

| 項目 | 内容 |

| 補助対象者 | 次のいずれかに該当する個人を補助対象者とします。 ・空き家の所有者 ・実績報告の日までに所有権移転登記を行い、空き家を取得する予定の人 補助対象者は、次の要件をいずれも満たすものとします。 ・転居元の住居を空き家にしないこと ・実績報告の日から5年以上補助対象空き家に居住すること ・市区町村税等の滞納がないこと ・暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと |

| 補助対象空き家 | 伊勢崎市内にある空き家(併用住宅および長屋含む)で、次の要件をすべて満たすものとします。 ・自己の居住の用に供する建築物(部分を含む)であること ・補助金の申請日時点でおおむね1年以上居住されていないこと ・建築基準法に違反する建築物として是正指導の対象となっていないこと ・所有権以外の権利が設定されていないこと ・公共事業等の補償の対象となっていないこと ・改修工事の内容について、同一年度内に国又は地方公共団体から他の補助金、助成金等の交付を受けていないこと |

| 補助対象工事 | 補助の対象となる工事は、次の要件をすべて満たすものとします。 ・改修工事費が20万円以上であること ・市内事業者が施工する工事であること ・補助金交付決定の通知の日以降に開始する工事であること 対象となる工事の内容 ・風呂、トイレ、台所等水回り改修工事 ・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡張など) ・壁紙の貼替え、床の張替えなどの内装工事 ・根太、大引等の床組補修工事 ・畳の取替え、表替えなど ・窓、ガラス、サッシなどの取付けまたは交換など ・室内建具などの交換 ・給湯設備機器の設置または交換 ・照明(単なる電球または蛍光管の交換を除く)、コ ンセント、スイッチ等の取付けまたは交換 ・屋根のふき替え、塗装など ・外壁の張替え、塗装など ・外壁、屋根、天井の断熱化工事 ・住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス等の設置工事 ・耐震改修工事(注意1) ・その他市長が認める工事 (注意1) 次のいずれかに該当するもの ・耐震診断による構造耐震指標が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判断基準に係る上部構造耐力の評価を1.0以上とする工事 ・耐震診断による構造指標が0.6未満及び保有水平耐力に係る指標が1.0未満の鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅について、耐震性の判断基準に係る上部構造耐力の評価を0.6以上及び保有水平耐力に係る指標を1.0以上とする工事 |

| 補助金の額 | 補助対象の改修工事費の2分の1以内とし、80万円を上限として補助金を交付します(千円未満切り捨て)。 当改修補助金の利用は住宅1棟および補助対象者1人につきそれぞれ1回限りです。 |

| 補助件数 | 5件(先着) |

空き家の主な売却先

空き家の主な売却先は大きく分けて「個人」と「買取業者」に分けられます。

ここではそれぞれの売却先の特徴を見ていきましょう。

個人に売却する

空き家は、知人や地域の人など個人に直接売却することも可能です。

仲介会社を通さないため手数料がかからず、相手が前向きであればスピーディーに取引できる点がメリットです。

一方で、契約内容の不備や後々のトラブルを避けるため、売買契約書の作成や登記の手続きは司法書士や不動産会社といった専門家に依頼することをおすすめします。

知り合い同士だからと油断せず、正式な契約を結ぶことが安心につながります。

買取業者

空き家の売却先として「買取業者に依頼する方法」は、一般の不動産仲介では売却が難しい物件や、できるだけ早く現金化したい場合に有効な選択肢です。

「本当にこんな家でも売れるの?」という状態の物件でも買い取ってもらえるケースがあり、スピードの早さや手間の少なさは大きなメリットといえます。

空き家を解体する際のポイント

空き家を解体すると決めても、「ただ壊すだけ」で終わるわけではありません。

解体後にかかる税金の問題や、信頼できる解体業者の選び方、工事中に近隣へ迷惑をかけないための配慮など、検討すべき要素はさまざまです。

近隣住民への配慮と調整

空き家を解体する際に欠かせないのが、近隣住民への配慮と事前の調整です。

解体工事では騒音や振動、粉じん、重機やトラックの出入りなど、周囲にさまざまな影響が及びます。

こうした負担を最小限に抑えることで、工事をスムーズに進め、近隣との良好な関係を保つことができます。

具体的には、防音シートや散水での騒音・粉じん対策、アスベストの事前調査や安全な除去、飛散物や倒壊への対策、交通誘導員の配置などが挙げられます。

また、廃材や残置物は適切に処理し、不法投棄や衛生被害が出ないように注意することも重要です。

さらに、工事前には近隣住民に説明を行い、期間や作業内容を共有しておくことが不可欠です。事前の情報提供と誠実な対応が、解体後の近所づきあいにも良い影響を与えるでしょう。

解体業者の選び方と注意点

解体工事は必ず「解体工事業の登録」または「建設業許可」を持つ業者に依頼することが大前提であります。

「無許可の業者なら安くやってくれるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、実際には不法投棄や追加請求などのトラブルに発展して最終的に所有者責任を問われる可能性があります。

解体後の更地課税

空き家を解体して更地にすると、固定資産税や都市計画税の負担が大幅に増える可能性があります。

これは、建物がある土地に適用される「住宅用地の特例」が解除されるためです。

この特例により、住宅が建つ土地は税負担が軽減されています。

例えば200㎡以下の小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準は固定資産税で6分の1、都市計画税で3分の1に軽減されます。

しかし、建物を解体して更地にするとこの特例は使えなくなり、軽減されていた税金が本来の額に戻ります。

その結果、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍になるケースもあります。

よく「税金が6倍になる」と言われますが、正確には「優遇がなくなり元の水準に戻る」と考えるのが正しい理解です。

まとめ

空き家問題に挑むドリームプランニングの強い想い

私たちドリームプランニングは、2002年の創業以来、不動産売買・仲介・不動産テックの3事業を核に、日々深刻化する空き家問題に真正面から取り組んでいます。

少子高齢化による空家問題は日々深刻化する一方で、2033年には日本の30%近くが空き家になると言われていています。

これは単なる不動産だけの問題にとどまらず、地域の活性化や経済までにも大きな影響を及ぼす社会全体の課題と考えております。

本来は不動産業界全体で取り組むべき問題ですが、不動産業界はまだまだ旧態依然とした業界で、デジタル化の遅れなどもかなり大きな問題になっており、まだまだITを活用して空き家問題を解決しようという不動産会社は少ないのが現状です。

だからこそ、不動産テック事業を核にしている我々が、ITを活用して空き家問題解決の一歩を踏み出さなければならないと思い、生まれたのが「ウチカツ(UCIKATU)」です。

今後も当社は空き家問題に対し、自治体と連携しながら、持続可能なまちづくりを実現するための取り組みを続けてまいります。

当社と共に空き家問題に立ち向かっていただける自治体を随時募集しておりますので、お気軽にドリームプランニングまでお問い合わせください。

伊勢崎市様と詳細な協議を経て協定締結に至りました。

当社と共に空き家問題に立ち向かっていただける自治体を随時募集しております。

お問い合わせ

伊勢崎市役所 建設部住宅課 空家対策係

〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階

電話番号 0270-27-2797

ファクス番号 0270-23-7020

| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |

| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |

| 設立 | 2002年11月12日 |

| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |

| 資本金 | 1,000万円 |

| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 ハシモトビル3F(東京店) 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店) |

| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) 048-782-9857(埼玉店) |

| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) 048-782-9867(埼玉店) |

| 営業時間 | 9:30~18:30/月・火・木・金・土 *祝日も営業しております。 |

| 定休日 | 水曜日、日曜日 |

| HP | https://dream-plan.com/ |

| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |

| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |

| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |

| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |

| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |

| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |

| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |

| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |

伊勢崎市空き家情報バンクを活用しましょう!

伊勢崎市では移住促進や地域活性化を目的として、空き家情報バンクを運営しております。

市内の不動産会社と協力して掘り出し物件情報を提供しているので、ぜひご活用くださいませ。伊勢崎市の空き家情報バンクはこちらから。

不動産のお悩みはウチカツ(UCIKATU)へ

伊勢崎市と提携しているドリームプランニングが運営する業界初の不動産SNSウチカツ(UCIKATU)では、匿名&登録無料で 不動産に関する相談が可能です(一般ユーザー)。

不動産相談の回答者は、ウチカツに登録しているプロの不動産会社ばかりですから、回答には信頼性があります。

無料で利用出来るのは 一般の方だけでなく、不動産会社の皆様も完全無料&無制限で物件情報を掲載できます。

広告費をかけたくない不動産業者と、不動産で困っている人が繋がる最適なプラットフォームと言えるでしょう。

※一部有料プラン(物件情報の優先掲載など特典あり)もご用意しておりますが、自動で切り替わることはございません。

不動産で悩んでいる方、不動産を売買したい方、賃貸したい方、無料で物件を掲載したい 不動産業者様は是非「不動産SNSウチカツ 」をご利用ください。

ウチカツオもウチカツをのぞいてみるよ!

完全無料なのもうれしいね!(※一部任意の有料プランあり)

-485x254.jpg)

今回は「空き家の活用方針をどう判断するか」というテーマで、判断編の記事をお届けしました。

活用・売却・解体といった選択肢を見比べる際の基準や、注意点を知っていただけたのではないでしょうか。

次回の第3回では、相続登記の流れや売却時の「契約不適合責任」など、より実務的な内容をご紹介する予定です。

ぜひ続けて読んでみてください!